今週は、いよいよ明日8月22日で終了する企画展「歌川広重 名所江戸百景」の出品作の中から、災害にそなえるまちの姿をご紹介いたします。今回は、特別に二点を取り上げます。

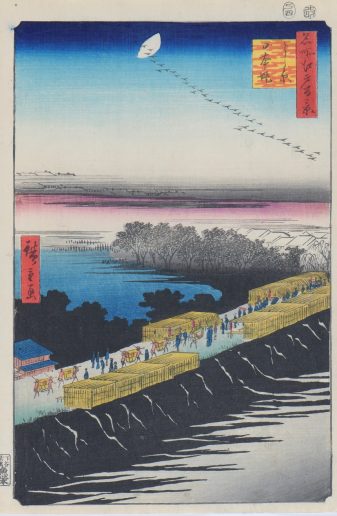

歌川広重《よし原日本堤》

安政4(1857)年

画像が表示されない方はこちら

江戸時代には全国各地で土地の開発が進み、また大河川の流域において耕地の開拓が進んだ結果、水害が頻発するようになりました。中でも江戸は川が多く、下流域では雨が降ったら川が溢れて洪水になります。

水害は、まちや人への直接的な被害のほか、田畑の荒廃や疫病の流行などにつながり、これらは国力の低下を引き起こします。江戸幕府は、全国の大名を動員し土木工事や土地開発を行わせた「天下普請」において、災害を見据えた整備を行いました。

上の図は、人々でにぎわう「日本堤」が描かれています。日本堤は、隅田川の氾濫防止のために幕府の治水事業として元和6(1621)年に築かれ、昭和2(1927)年に切り崩されるまで一度も破堤しなかった、頑丈な堤防です。

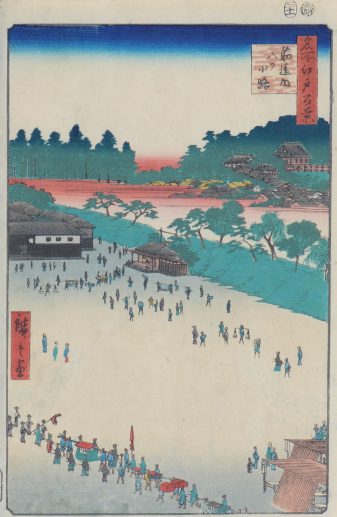

歌川広重《筋違内八つ小路》

安政4(1857)年

画像が表示されない方はこちら

江戸のまちは、火事が起これば木造家屋が密集しているのであっという間に延焼し、被害が拡大します。本図に描かれているのは、火災の延焼を防ぐための火除け地として設けられた広い道です。ここで火の手が止まるよう、必要以上の建物の建設は禁止されました。

大火の後はまちに火除け地が設けられ、もともとそこにあった武家屋敷が郊外へ移転し、その場所のインフラが整備されていきました。これらは都市の拡大へとつながっていきます。

本展では、特集展示「『名所江戸百景』にみるまちの防災」で、他にも災害や防災に関係する作品を集めて紹介しています。会場でぜひご覧ください。(山田)