西洋美術館(旧浪華倉庫)

House of Western Art

小樽運河のほとりに位置する旧浪華倉庫を活用した大空間の中で、19世紀後半から20世紀初頭に欧米で制作されたステンドグラスや、アールヌーヴォー・アールデコのガラス工芸品、家具などの西洋美術品をお楽しみいただける美術館です。

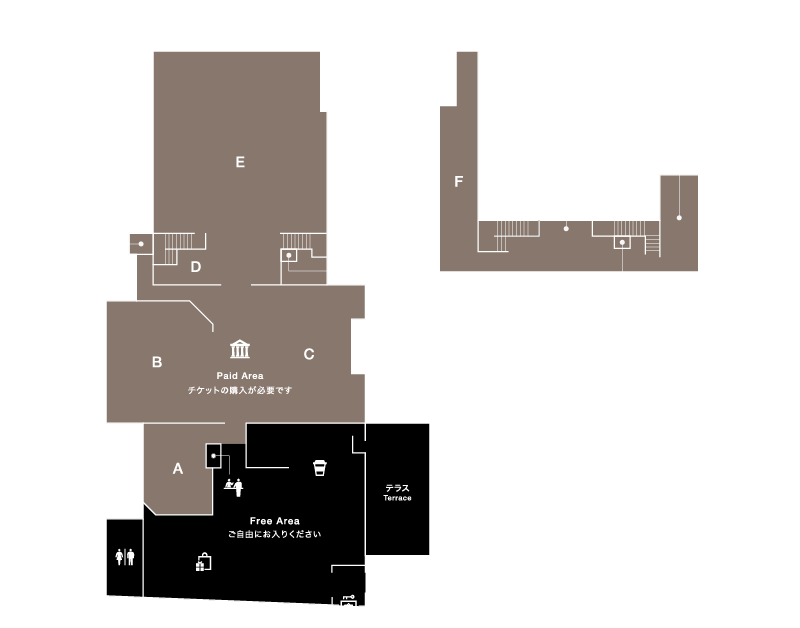

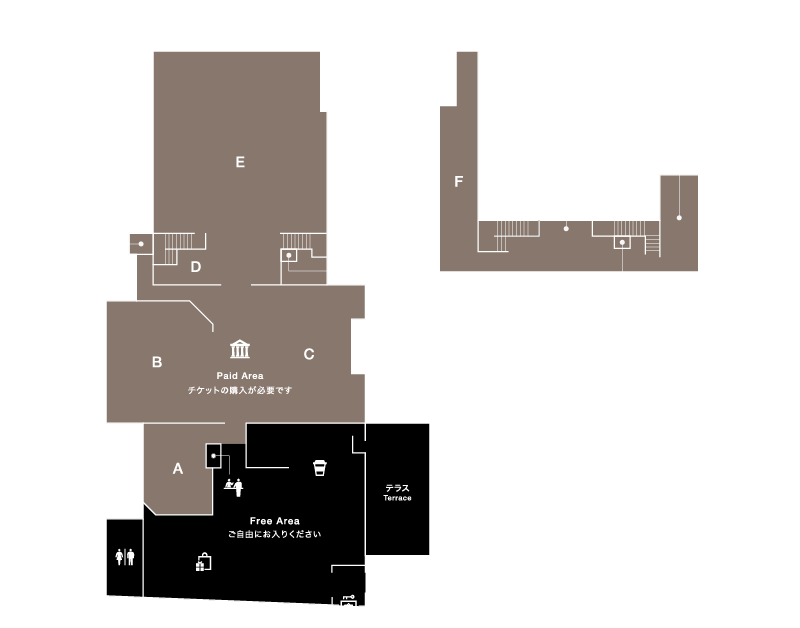

フロアマップ

おすすめコレクション

-

- 年代:

- 1918年〜1931年

- 技法:

-

- [被せガラス]

- ガラス素地に違う色のガラスを被せ、被せたガラスの方をカメオ彫りやグラヴィールなどでモチーフを表現する技法です。

- [カメオ彫]

- パラフィンによる保護膜を被せ、文様に沿って削り取り、それをフッ素化水素と硫酸の混合液で腐食。保護膜で覆われた凸面が掘り出されます。

-

- 年代:

- 1900年〜1920年

- 技法:

-

- [カメオ彫]

- パラフィンによる保護膜を被せ、文様に沿って削り取り、それをフッ素化水素と硫酸の混合液で腐食。保護膜で覆われた凸面が掘り出されます。

- [ジブレ]

- 酸の腐食によってガラスの肌を荒らし、変化をつける技法です。ジブレは霧氷模様になります。

- [エナメル彩]

- 低融点の色ガラス粉末と油脂でガラス絵の具を作り、モチーフを描いた後、低温窯で焼き付ける技法です。

-

ラリック

「装飾パネル“OISEAU DE FEU”(火の鳥)」

- 年代:

- 1922年モデル

- 技法:

-

- [型ガラス]

- ガレやドームのような華やかさとは異なり、ガラスの透明な美しさが引き立つ彫刻的な造形が特徴です。

-

- 年代:

- 1925年

- 技法:

-

- [パート・ド・ヴェール]

- ガラスの粉末に植物性糊料を加え、ペースト状にしたものを鋳型に詰めて窯で焼き上げる技法です。フランス語でガラスの練り粉を意味します。

-

- 年代:

- 1920年〜1925年頃

- 技法:

-

- [パート・ド・ヴェール]

- ガラスの粉末に植物性糊料を加え、ペースト状にしたものを鋳型に詰めて窯で焼き上げる技法です。フランス語でガラスの練り粉を意味します。

作家紹介

-

エミール・ガレ(1846年~1904年)

フランス東部ロレーヌ地方、ナンシー生まれ。父のシャルル・ガレは、ガラス器と陶磁器の販売・加飾の事業を営んでいた。その父から陶芸を学び、次いで木工・金工を手がけ、後にガラス工芸を主として制作した。リセ(高等学校)では詩と植物学に深い関心を寄せ、卒業後、ドイツのヴァイマールに留学。文学や哲学、植物学、鉱物学、建築学、装飾美術など幅広い知識と教養を身につけた。帰国後、ナンシーに自らの工房を創設し、ガラス制作に没頭。深い洞察力から生まれた、幻想的で詩情あふれる作品は、パリ万博をはじめ国内外で高く評価された。アール・ヌーヴォーの旗手であり、近代工芸界の巨匠。

-

ドーム兄弟

オーギュスト・ドーム(1853年~1909年)

アントナン・ドーム(1864年~1930年)

フランス東部ロレーヌ地方、ビッチュ生まれ。兄のオーギュスト・ドームはパリ大学で法律を学び、弟のアントナン・ドームはエコール・サントラルで技師の資格を取得。その後、2人は父のジャン・ドームが経営するガラス工場のガラス製造事業に加わり、日常的なガラス食器などを制作。1889年のパリ万博で、エミール・ガレが成功をおさめたことに触発され、芸術的なガラス工芸の道に転向。アール・ヌーヴォー様式の優美な作品を次々と世に送り出した。自然をモチーフに強いメッセージを放つエミール・ガレの表現とは異なり、万人に好まれる美しさを追求した。

-

ルネ・ラリック(1860年~1945年)

フランス、アイ生まれ。型ガラスの第一人者。豊かな自然に囲まれた小さな村で育った。16歳の時、父が亡くなり母のすすめで宝飾職人に弟子入り。宝飾デザイナーとして活躍。斬新なデザインのジュエリーを生み出し、1900年のパリ万博で一躍有名に。女優のサラ・ベルナールをはじめ多くのセレブたちをファンに持つ作家へと成長した。その後、香水瓶の製作をきっかけにガラス工芸に魅せられ、次々とガラス作品を制作。時代はアール・デコへと変わり、ラリックはジュエリー作家からガラス工芸家へと転身した。エミール・ガレやドーム兄弟のような華やかさとは異なり、ガラスの透明な美しさが引き立つ彫刻的な造形が特徴。透明なクリスタルグラスを使用し、工業化に伴い、型ガラスの道を切り拓く。その名は、1925年にパリで開催された現代装飾美術産業美術国際博覧会で全世界の脚光を浴びることとなった。

-

ガブリエル・アージー・ルソー(1885年~1953年)

フランス、メレ・ル・ヴィダム生まれ。パート・ド・ヴェールの巨匠。化学や物理を学んだ後、セーブル国立陶芸学校に入学。卒業後、パリ郊外に窯を開き、フランス語でガラスの練り粉と呼ばれる、パート・ド・ヴェール技法の研究を始めた。1914年、フランス美術家サロンへの出品を機に人気を博した。1921年にはパリにアージー・ルソー・パート・ド・ヴェール会社を設立。1931年に解散した後は、自身のアトリエで制作を続けた。ガラスの表面装飾や金属酸化物を混合させた彩色に高い技術を発揮し、人物や花、昆虫などのモチーフをアール・デコ様式で繊細に表現した。

-

ヴィクトール・アマルリック・ワルター(1870年~1959年)

フランス、セーブル生まれ。パート・ド・ヴェールを代表する作家の一人。セーブル国立陶芸学校でパート・ド・ヴェールの基礎を学び、1903年頃より作品を発表。ドームに招かれ、1914年までドーム社で制作にあたる。パート・ド・ヴェールはガラスの粉末に植物性糊料を加え、ペースト状にしたものを鋳型に詰めて窯で焼き上げる制作方法である。第一次世界大戦後にはナンシーに自身の工房を設立。ベルジェら彫刻家や画家の協力のもと作品を制作し、昆虫や爬虫類、魚などをモチーフとした写実的で精緻な表現で極めて高く評価された。